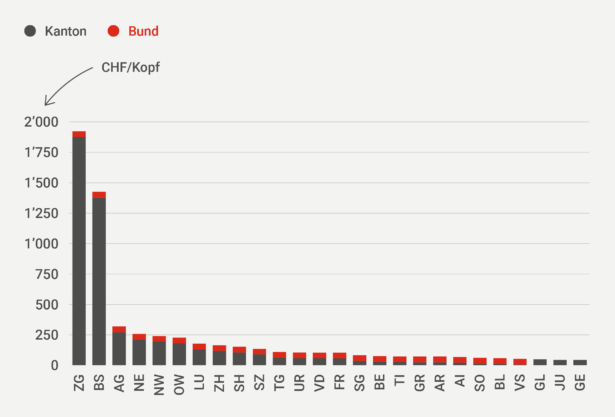

Bürgerliche sparen Schulen, Gesundheitswesen und soziale Sicherheit kaputtKantone so reich wie noch nie

Den Kantonen geht es um Milliarden besser, als sie budgetiert haben. Das bürgerliche «Verrechnen» hat System und nur ein Ziel: Beim Service public und der sozialen Sicherheit sparen. Und Steuergeschenke...