Wenn es um die Interessen der Lohnabhängigen und von Rentnerinnen und Rentnern geht, wollen die Bürgerlichen kein Geld haben. Für den Finanzplatz stellen sie aber mit leichter Hand enorme Summen Volksvermögen zur Verfügung. Das hat eine lange Geschichte.

VERBLASSTER GLANZ: Die Schalterhalle der Credit Suisse – die damals noch Schweizerische Kreditanstalt (SKA) hiess – am Zürcher Paradeplatz, 1929. (Foto: Keystone)

Am 2. September 1933 will der Bundesrat die Finanzpolitik des Bundes bis auf weiteres dem Referendum entziehen und damit dem Notrecht unterstellen. In seinem Antrag ans Parlament schreibt er: «Wir sind überzeugt, dass (…) das Schweizer Volk, das so oft und mit Recht nach straffer Führung ruft, nach Überwindung erster Interessenhemmungen das Verständnis für das Gebot des raschen Handelns aufbringen wird, besonders wenn ihm aus dem Beispiel von Bundesversammlung und Bundesrat, aus der grosszügigen Behandlung des Finanzproblems, das für die Zukunft des Landes von entscheidender Bedeutung ist, der zündende Funke des Solidaritätsgedankens entgegenspringt.»

Im Falle der Wahrung der Interessen des Finanzplatzes wird die Demokratie als Störfaktor erachtet.

BEIM GELD HÖRT DER SPASS AUF

Andere Zeiten, andere Sitten? Wohl eher nicht. Denn beim Geld hört der Spass schnell auf und mit ihm auch die Hochhaltung hehrer liberaler Prinzipien wie etwa dasjenige des freien Spiels der Marktkräfte oder der strengen Trennung von Staat und Wirtschaft. Die Aushebelung des Referendums und das Regieren per Notrecht gehören seit bald 100 Jahren zum Grundgerüst des Staatsverständnisses der bürgerlichen Politik angesichts von grossen Kapitalismuskrisen. Und prägten jetzt auch die Rettung der Credit Suisse qua Übernahme durch die UBS. Wir sehen wieder den Rückgriff auf Notrecht, um aus bürgerlicher Sicht als lebenswichtig erachtete Landesinteressen zu schützen – beziehungsweise: sie durchzudrücken –, und den massiven Staatsinterventionismus zur Unterstützung des Finanzplatzes.

Dieser Beitrag versucht, die Rolle des Staates bei den jüngsten Ereignissen aus einer historischen Perspektive einzuordnen und gleichzeitig die Geschichte des selektiven Staatsinterventionismus der Schweiz darzustellen. «Selektiv» meint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die bürgerlichen Parteien staatliche Eingriffe immer ablehnen – ausser sie dienen direkt den Interessen des Kapitals.

Entgegen einem hartnäckigen bürgerlichen Mythos war der schweizerische Bundesstaat seit seiner Gründung 1848 ein zentraler Akteur in der Regulierung wirtschaftlicher Aktivitäten. Zunächst auf die Handelspolitik beschränkt, nahm dieser Interventionismus im Zusammenhang mit der grossen weltweiten Wirtschaftskrise Ende des 19. Jahrhunderts neue Formen an. Die Grundlagen im Bereich der Landwirtschaft und des Gewerbes wurden gelegt. Während der Wachstumsperiode vor dem Ersten Weltkrieg waren die Verstaatlichung der Eisenbahn und die Gründung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) der deutlichste Ausdruck einer verstärkten Präsenz des Bundes in der Wirtschaft.

Mit dem Ersten Weltkrieg wurde ein wichtiger Wendepunkt erreicht. Die Landesregierung übernahm früher unbekannte Kontrollfunktionen auf dem Gebiet des Aussenhandels. Das Krisenmanagement der Nachkriegsjahre von 1920 bis 1923 wurde seinerseits von der direkten Unterstützung dreier wichtiger Zweige der schweizerischen Wirtschaft durch den Bund geprägt: Hotellerie, Stickerei-Industrie und Landwirtschaft.

GROSSBANKEN RETTEN

Während der Krise der 1930er Jahre erlebte diese Politik eine nachhaltige Verschärfung. Der damals praktizierte selektive Staatsinterventionismus sollte die Schweiz bis in die 1990er Jahre prägen. Die Eidgenossenschaft beteiligte sich zum ersten Mal am Betriebskapital zweier zentraler Sektoren der Privatwirtschaft, nämlich der Uhrenindustrie und der Banken. Die wichtigsten Arbeitgeber der Uhrenindustrie forderten die Gründung einer «Superholding der Uhren», der Asuag. Bundesrat und Parlament unterstützten die Mitzeichnung des Kapitals dieser Holding und delegierten einen Vertreter der Vorgängerin des heutigen Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) in ihren Verwaltungsrat. Damit waren die Grundlagen des Korporatismus in der Uhrenindustrie – also der massiven Zurückdrängung des freien Wettbewerbs – gelegt, der die Branche bis in die 1970er Jahre prägen sollte. Also die Verflechtungen zwischen dem Bund, den organisierten Interessen der Branche und den Banken.

Angesichts der Gefahr einer allgemeinen Bankenkrise intervenierte der Bundesrat mit Rückgriff auf das Notrecht in den 1930er Jahren ebenfalls massiv. Um diese Krise zu verhindern, beschlossen Regierung und Parlament, zwei damalige Grossbanken direkt mit Bundesmitteln zu unterstützen und vor dem Konkurs zu bewahren. Die Finanzspritzen des Bundes beliefen sich auf die Hälfte des Bundesbudgets, was heute mehr als 40 Milliarden Franken entspräche. Die «Schweizerische Diskontbank» konnte nicht vor dem definitiven Grounding bewahrt werden. Die Schweizerische Volksbank schon. Um die Verwendung der Staatsmillionen zu kontrollieren, nahm damals auch ein Direktor der Nationalbank Einsitz in die Generaldirektion der Volksbank.

BAUERN KAUFEN

BAUERN KAUFEN

Die Reaktion der Eidgenossenschaft auf die damalige Krise in der Landwirtschaft war in erster Linie politisch motiviert. Ab Ende des 19. Jahrhunderts sicherten die Bürgerlichen ihre Allianz mit dem Bauernstand durch eine zunehmend interventionistische Agrarpolitik ab. Während der 1930er Jahre ruhte diese Politik auf zwei Säulen. Die erste war die Abschottung des Binnenmarktes durch die Aussenhandelspolitik. Die zweite die Subventionspolitik der Bauern durch öffentliche Gelder. Zuerst stützte der Bundesrat den Milchpreises stark. Dann unterstützte er die einheimische Getreideproduktion durch eine Aufkaufpolitik mit garantierten Preisen.

Im Unterschied zum landwirtschaftlichen Interventionismus und der direkten Unterstützung von Teilen der Exportindustrie und des Finanzplatzes könnte man die eidgenössische Politik gegenüber dem Binnenhandel und dem Gewerbe als «Intervention durch Nichtintervention» charakterisieren. Tatsächlich liess die Eidgenossenschaft die wachsende Kartellbildung im Gewerbes einfach zu und unterstützte diese teilweise aktiv. Auch hier ging es darum, die privilegierte Verbindung mit einem wichtigen sozialen und politischen Akteur zu erhalten.

Die energischen Aktionen des Staates zugunsten der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes standen in starkem Gegensatz zu den äusserst schwachen Antworten auf die soziale Krise. 1933 stellte der Bundesrat lakonisch fest: «Trotz des grossen Einsatzes privater Hilfsorganisationen ist die Armut in vielen Regionen des Landes gross.» Die Arbeitslosenversicherung und die Altersvorsorge waren schwach entwickelt und schützten meist nicht vor bitterer Armut und dem Gang auf das Fürsorgeamt.

Das in den 1930er Jahren verfestigte Modell des selektiven Staatsinterventionismus prägte und prägt seither das Land. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dank dem Druck der politischen und gewerkschaftlichen Linken konnte zwar der teilweise massive Rückstand im Bereich der Sozialversicherungen und der sozialen Sicherheit reduziert werden, die Schweiz blieb jedoch hier bis in die 2000er Jahre im (west)europäischen Vergleich unterentwickelt.

Im Gewerbe und in der Landwirtschaft wurde die selektive Marktabschottung zu Beginn der 1990er Jahre unter dem Druck des international ausgerichteten Flügels der Arbeitgeber durch die Revision des Kartellgesetzes und vor allem durch die Reorganisation der staatlichen Massnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft teilweise aufgehoben.

DER FALL UBS

Die Rettung der UBS 2008, die grösste Staatsintervention im Bankensektor seit den 1930er Jahren, wurde ihrerseits nach grundsätzlich bekannten Mustern abgewickelt. Erstens: durch die diskrete enge Zusammenarbeit zwischen Bundesrat, hohen Beamten der Finanzverwaltung, der Generaldirektion der SNB und der Bankenleitung im Vorfeld der Öffnung des Rettungsschirms. Zweitens: durch Beschlüsse in einem engen Kreise Eingeweihter mit dem Argument der Dringlichkeit. Drittens: durch das Verhindern einer demokratisch breit abgestützten Debatte – insbesondere über die von der Linken geforderte direkte Beteiligung des Bundes an der UBS. Viertens: durch die aus finanzpolitischer Warte effizient umgesetzte Interventionspolitik, die dem Bund Zinserträge in Milliardenhöhe auf den gewährten Krediten und Darlehen in die Kasse spülte.

Im Falle der Credit Suisse kamen die ersten beiden Punkte identisch zur Anwendung. Ob sich die massive Staatsintervention auch diesmal finanzpolitisch auszahlen wird, werden wir erst in ein paar Jahren wissen. Wegen der horrenden Summen, die auf dem Spiel stehen, ist das Risiko für die Eidgenossenschaft und damit für die schweizerische Demokratie gross.

IMMER WIEDER «NOTRECHT»

2008 berief sich der Bundesrat auf Artikel 184, Absatz 3, und Artikel 185, Absatz 3 der Bundesverfassung, um die Notrechtsmassnahmen zur Rettung der UBS zu rechtfertigen. Verfassungsrechtlerinnen und -rechtler bezeichnen diese Artikel als «innen- und aussenpolitische Polizeigeneralklauseln».

Es lohnt sich, den Wortlaut der jeweiligen Bestimmungen zu zitieren. Artikel 184 betrifft die Beziehungen zum Ausland. Absatz 3 bestimmt: «Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat Verordnungen und Verfügungen erlassen.»

Artikel 185 handelt von der äusseren und inneren Sicherheit des Landes. Laut Absatz 3 kann der Bundesrat «unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen». Übrigens: Absatz 4 dieses Verfassungsartikels sagt: «In dringlichen Fällen kann er [der Bundesrat] Truppen aufbieten.» Er kam bisher nicht zur Anwendung.

Der am 17. März 2023 vom Bundesrat bekanntgegebene massive Staatseingriff in den Finanzplatz verlief verfassungsrechtlich nach einem Schema, dessen Wurzeln in die 1930er Jahre reichen. Kurz: Im Falle der Wahrung der Interessen des Finanzplatzes wird die Demokratie als Störfaktor erachtet, und die Landesregierung greift zu den «Polizeigeneralklauseln». Also zu Instrumenten, die eigentlich nur im Falle einer massiven Bedrohung der äusseren und inneren Sicherheit angewendet werden sollen. Ob dies im Falle einer drohenden Bankenkrise gerechtfertigt sei, ist fragwürdig.

NUR FÜR BANKEN HAT’S IMMER GELD

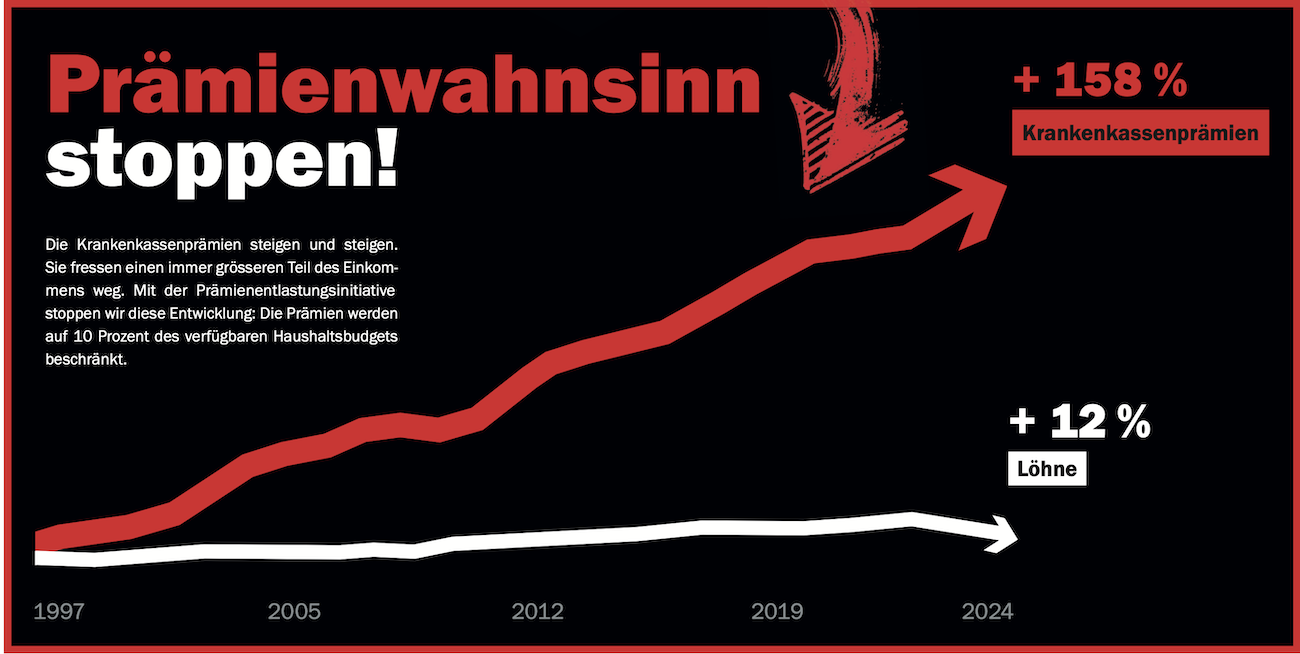

Der hohe Grad an Selektivität des schweizerischen Staatsinterventionismus zeigt sich jedenfalls in den vergangenen Wochen mit irritierender Klarheit. Da sind einerseits die Milliarden, die innert kurzer Zeit für den Finanzplatz bereitgestellt werden und die dem Bundesrat das Schulterklopfen der Finanzministerinnen und Währungshüter der Welt bescheren. Da ist andererseits die bürgerliche Parlamentsmehrheit, die eine BVG-Revision mit dem Ziel beschliesst, die Renten zu senken und gleichzeitig die Lohnabzüge zu erhöhen. Da ist ein bürgerlich dominierter Bundesrat, der bei der AHV sparen will. Da ist ein Bürgerblock im Parlament, der sämtliche staatlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Inflation – zum Beispiel die Regulierung der Energiepreise und der Mieten oder die Verbilligung der Krankenkassenprämien für Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen – mit einem arrogant-müden Lächeln vom Tisch wischt.

So nackt stand uns die Brutalität des selektiven Staatsinterventionismus der bürgerlichen Mehrheit schon lange nicht mehr vor Augen. Es liegt in den Händen der Linken, dies zu nutzen, um ihr politisches und gesellschaftliches Gewicht zu stärken und dafür zu sorgen, dass der «zündende Funke des Solidaritätsgedankens» in die richtige Richtung überspringt.

* Philipp Müller ist promovierter Wirtschaftshistoriker und Präsidialsekretär der Unia. Er ist Mitglied des Denknetz-Vorstands. Das Denknetz ist ein sozialkritischer Think-Tank, der Grundlagenarbeit zu aktuellen Themen aus Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitspolitik leistet. Der Artikel von Philipp Müller erschien zuerst auf denknetz.ch und steht hier in einer leicht bearbeiteten Fassung.

BAUERN KAUFEN

BAUERN KAUFEN