Der Service public habe sich in der Coronakrise enorm bewährt, sagt Dore Heim, Service-public-Expertin beim SGB. Sie benennt aber auch die wunden Punkte. Nicht nur bei der Post.

SGB-FRAU DORE HEIM: «Irgendwann müssen die Frauen einfach sagen: Wir legen die Arbeit nieder, wenn nicht endlich bessere Arbeitsbedingungen kommen und die Betreuungsangebote stärker finanziert werden.» (Foto: Nicolas Zonvi)

work: Dore Heim, die Coronakrise hat gezeigt, welche Bereiche der Wirtschaft tatsächlich gesellschaftsrelevant sind. Was sind Ihre ersten Erkenntnisse in Bezug auf den Service public?

Dore Heim: Die Coronakrise hat gezeigt, dass die Service-public-Unternehmen höchst reaktionsfähig sind. Und zwar die öffentlichen wie die privaten. Das geht ja gerne vergessen, dass zum Service public nicht nur die Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand gehören, sondern auch viele private Klein- und Kleinstunternehmen im Gesundheitswesen, im Betreuungsbereich, in der Kultur und bei den Medienschaffenden. Das ist, wie alles in diesen Zeiten, ein vorläufiges Fazit.

Was heisst «reaktionsfähig» konkret?

Die Service-public-Anbietenden konnten entweder ihr Angebot rasch komplett umstellen wie etwa die Schulen. Oder das Angebot rasch enorm hochfahren wie die Post. Oder sie passten ihr Angebot extrem schnell an die neuen Rahmenbedingungen an wie die öffentlichen Verkehrsbetriebe. Vieles auch in Kooperation mit privaten Anbietern. Der Service public hat sich enorm bewährt.

Obwohl er seit Jahrzehnten unter politischem Spardruck steht.

Ja. Entgegen der Kritik, die immer wieder am Service public geübt wird, hat er gezeigt, dass er agil und kooperationsfähig ist. Und er ist zum Glück noch nicht generell so auf Wettbewerb getrimmt, dass man kein tragfähiges Netzwerk mehr hätte. Was die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft betrifft, kann man dem Service public ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellen.

Und ausserhalb der Versorgung?

Die Situation im Gesundheitsbereich ist ambivalent. Das hat auch damit zu tun, dass der Bundesrat Regeln vorgegeben hat, die – im Rückblick ist das leicht gesagt – nicht in diesem Ausmass nötig gewesen wären. Die gesamte Spitallandschaft musste auf Notfall umstellen, und das Tagesgeschäft der Spitäler wurde faktisch eingestellt. Das führte dazu, dass in einigen Abteilungen kaum mehr Arbeit vorhanden war, während im Intensivbereich die Belastung enorm war. Da hat man die Ressourcen falsch eingesetzt, weil davon ausgegangen wurde, dass eine riesige Pandemiewelle auf die Schweiz zukomme. Das ist zum Glück nicht geschehen.

Welche Lehren ziehen Sie daraus?

Die Spitallandschaft ist schlechter vernetzt als auch schon. Auch aufgrund des Wettbewerbdruckes. Die Kapazitäten der Kantone sind nicht zentral erfasst. Das hat dann zu den vorauseilenden Anordnungen geführt, die den Spitälern jetzt enorme Defizite bescheren. Und dieses Problem ist noch immer nicht gelöst. Es ist nicht geklärt, wer diese Defizite deckt. Nicht nur im Gesundheitswesen.

Wer soll denn diese Kosten übernehmen?

Im Gesundheitswesen ganz klar die öffentliche Hand. Ebenso bei den Kitas. Die Kitas mussten den Betrieb aufrechterhalten, das war eine explizite Anweisung des Bundesrates. Aber die Eltern haben die Kinder nicht mehr gebracht. Es gab Appelle von Gemeinden, Kantonen und auch vom Bund, dass Eltern in nicht systemrelevanten Berufen ihre Kinder daheim betreuen sollten. Diese Elternbeiträge fehlen den Kitas jetzt. Und noch immer sind die Kita-Gesuche für Kurzarbeitsentschädigungen hängig.

Sicher kein Corona-Loch in der Kasse hat die Post.

Die Post wurde von einer wahren Paketlawine überrollt. Und hat diese innert weniger Tage extrem gut in den Griff bekommen. Auch in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern.

Ist das nicht auch ein schlechtes Signal? Viele private Logistikanbieter sind für ihre schlechten Arbeitsbedingungen berüchtigt.

Anders wäre die Paketflut nicht zu bewältigen gewesen. Und das, obwohl die Post ihre Verteilzentren auf Höchstauslastung ausgelegt hat, die sonst nur ein- oder zweimal im Jahr erreicht wird. Für solcherart überdimensionierte Infrastruktur im Service public gibt’s ja gerne immer Kritik. In dieser Pandemie haben wir gesehen, wie wertvoll das sein kann. Und was die Arbeitsbedingungen angeht: die sind auch bei der Post nicht nur rosig. Die Regulierungsbehörde Postcom legte den Mindestlohn bei mickrigen 18.27 Franken fest. Das ist ein Mindestlohn, für den sich ein Unternehmen der öffentlichen Hand eigentlich schämen müsste.

«Für die Defizite von Kitas, Spitälern und SBB muss die öffentliche Hand aufkommen.»

Die SBB haben ein anderes Problem als die Post. Hier hiess es: Einnahmen quasi null, Angebot bei 80 Prozent.

Das betrifft und betraf nicht nur die SBB, sondern auch den Regionalverkehr. Die Schweiz hat ein extrem verzahntes Angebot im öffentlichen Verkehr. Eigentlich ist das nur mit der Metro in einer Grossstadt zu vergleichen. Die Mitarbeitenden haben es innert weniger Tage geschafft, den Fahrplan auszudünnen. Das war eine logistische Meisterleistung.

Warum gelang das?

Unter anderem, weil die SBB als Systemführerin vor etwa 2 Jahren von einem massiven Wettbewerbsdenken wieder umgeschwenkt sind auf ein Modell der Kooperation mit anderen Verkehrsunternehmen. Man konnte hier wieder abstützen auf ein Miteinander statt auf ein Gegeneinander.

Und was geschieht mit dem riesigen Loch in der Kasse?

Auch dafür muss die öffentliche Hand aufkommen. Denn wenn die SBB dieses Defizit stemmen müssten, würde das ihren Service public auf Jahrzehnte hinaus massiv belasten. Die SBB können nicht bei der Infrastruktur sparen. Die ist schon heute an der Grenze der Belastbarkeit. Die Versorgung und die gute Qualität kämen massiv unter Druck und damit die Arbeitsbedingungen.

Die Ausrichtung von SBB und Post auf Profit und Wettbewerb ist ja politisch gewollt. Wird sich da jetzt etwas ändern?

Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, welche Rolle es spielt, wer an der Spitze eines Departements steht. Mit SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Spitze des Uvek hat der Service-public-Gedanken wieder Einzug gehalten. Den hatte man in den Jahren vorher kaum mehr gespürt. Besonders deutlich wird dies beim Bundesamt für Verkehr. Die Spitze ist noch die gleiche, doch statt wie noch vor zwei Jahren das Heil in der Deregulierung nach europäischem Vorbild zu suchen, spricht man dort jetzt wieder vom Erfolgsmodell des Schweizer Eisenbahnverkehrs. Der Gedanke des Service public steht bei den SBB wieder vorne.

Auch dank ihrem neuen Chef?

Ja, genau. Die Post hat ja ebenfalls einen neuen Chef. Auch hier wird sich weisen, wie sich das auswirkt auf die Service-public-Orientierung. Denn die Post war in den acht Jahren, in denen ich jetzt beim SGB in diesem Bereich gearbeitet habe, das Unternehmen, für das ich mich am meisten geschämt habe. Auch weil ich an einigen dieser Veranstaltungen war, an denen die Post-Verantwortlichen Poststellenschliessungen verkündeten. Die unheimliche Arroganz, mit der diese Crew aufgetreten ist, war für ein öffentliches Unternehmen schlicht rufschädigend. Die Gewinnorientierung bei der Post stand ganz im Vordergrund. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.

Ebenfalls politisch gewollt ist das Korsett der Postfinance. Jetzt wurde es ein bisschen gelockert. Wie finden Sie das?

Wenn die Postfinance jetzt auch Hypotheken und Darlehen vergeben darf, ist dagegen nichts einzuwenden. Ich bin einfach nicht sicher, ob der Schritt nicht zu spät kommt und wirklich ein grosser Befreiungsschlag ist. Riskant ist dagegen die Teilprivatisierung. Der Bund müsste das zusätzliche Eigenkapital aufbringen. Teilprivatisierungen von öffentlichen Unternehmen sind problematisch, weil die privaten Aktionäre kein Interesse an der Grundversorgung haben, sondern sie als Belastung sehen.

«Wenn der Service public unter das Spardiktat fällt, wäre das absolut fatal.»

Reden wir noch einmal vom Gesundheitswesen. Dieses stand ja nicht nur aus medizinischen Gründen im Brennpunkt, sondern auch wegen der Arbeitsbelastung und der Organisation und den Kosten allgemein. Was muss sich da ändern?

Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Weichen neu zu stellen. Dazu gehört:

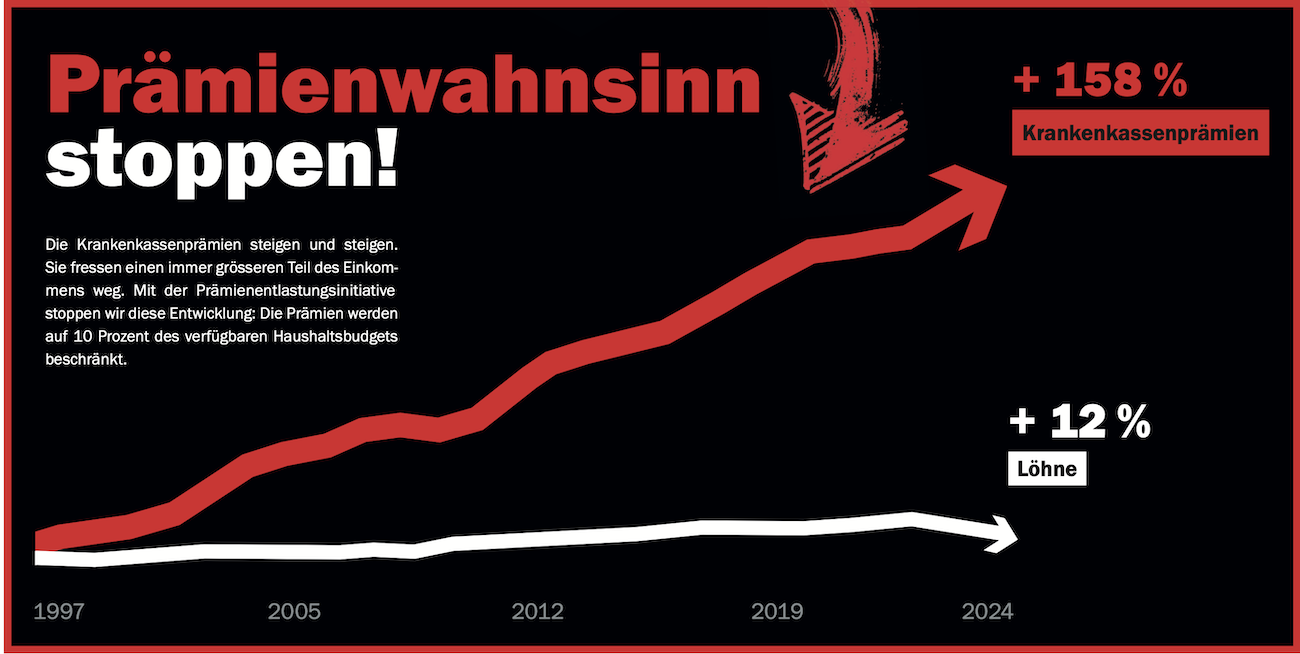

1. Krankenkassenprämien auf ein sozialverträgliches System umstellen. Also weg von den Kopfprämien. Da gibt es nun eine neue Chance mit der 10-Prozent-Initiative der SP und der Gewerkschaften.

2. Mehr Kompetenzen für die Pflegenden und eine Mitfinanzierung der Aus- und Weiterbildung für die Pflegenden. Da setzt die Pflegeinitiative an. Die Absprungsrate der Berufsleute in der Pflege liegt bei über 50 Prozent. Das ist kein Zufall. Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind einfach zu schlecht. Die Hoffnung, auch von Gleichstellungsexpertinnen, die Akademisierung der Ausbildung würde sich in höheren Löhnen auswirken, hat sich als Irrtum erwiesen. Die Ausbildung dauert unterdessen zwar einige Jahre länger als zu Zeiten, als «Krankenschwester» noch eine Lehre war, aber die Löhne sind nicht gestiegen.

3. Mehr Kooperation der Spitäler. Die Spitallandschaft wurde in den vergangenen Jahren auf Konkurrenz und Wettbewerb getrimmt. Das hat sich, wie von den Gewerkschaften vorausgesagt, als Irrweg erwiesen. Hier braucht es wieder mehr Zusammenarbeit und übergreifende Planung. Die Zentrumsspitäler und Landspitäler müssen gemeinsam und koordiniert die Gesundheitsgrundversorgung sicherstellen.

Und doch sparen praktisch alle Kantone beim Gesundheitswesen. Braucht es nationale Massnahmen?

Wir haben in unserer vorläufigen Analyse auch angeschaut, wie sich der Föderalismus in den einzelnen Bereichen auf die Bewältigung der Coronakrise ausgewirkt hat. Beim Gesundheitswesen ist klar: Die ausgesprochen föderale Organisation ist ein Schwachpunkt. Doch den Kantonen hier Kompetenzen zu entziehen dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Ansetzen kann man auf nationaler Ebene bei den Prämienkosten für die Versicherten und bei den Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal.

Die Corona-Kosten fallen nicht nur beim Bund an, sondern auch bei den Kantonen und den Gemeinden. Die ersten Sparprogramme werden schon geschnürt. Was bedeutet das für den Service public?

Es ist zu befürchten, dass es von Sparprogrammen nur so wimmeln wird. Es wird sich in den nächsten Monaten auf Kantons- und Gemeindeebene zeigen, ob der Service public unter die Räder kommt. Das wäre fatal für die ganze Volkswirtschaft und würde den wirtschaftlichen Wiederaufbau massiv bremsen. Das Gesundheitswesen, die Bildung und die Kultur sind gefährdete Bereiche.

Stichwort Kultur: Hier arbeiten viele Klein- und Kleinstunternehmen und unzählige Selbständige. Haben die Gewerkschaften sie vergessen?

Nein, im Gegenteil. Wir setzten uns von Anfang an für gute Lösungen ein. Denn bei der Kultur kommen mehrere negative Punkte zusammen. Die Kantone und die Gemeinden haben enormen Gestaltungsspielraum. Es gibt kulturfreundlichere Kantone und solche, die sehr eng definieren, was für sie noch Kultur ist. Das führt bereits in «normalen» Zeiten zu massiven Ungleichbehandlungen. In der Coronakrise mit dem schlagartigen Shutdown des gesamten Kulturlebens war das aber besonders fatal. Der Bund hat zwar die Oberhoheit, aber scheint weit weg zu sein von den Kulturschaffenden.

Wie meinen Sie das?

In der Coronakrise war es offensichtlich nicht möglich, dass das Bundesamt für Kultur direkt mit Suisseculture geredet hat, dem Dachverband der Kulturschaffenden-Organisationen. Dieser bezahlt die Soforthilfe an die Kulturschaffenden aus. Aber das Bundesamt sprach ausschliesslich mit Pro Helvetia, die hat den Auftrag weitergeleitet. Das ist verknöcherte Hierarchie – und der Bewältigung der Pandemiefolgen im Kulturbereich überhaupt nicht zuträglich.

Wie sieht die Lage der Kulturschaffenden aktuell aus?

Angestellte im Kulturbereich haben zwar keine hohen Löhne, aber immerhin Anspruch auf Kurzarbeit. Doch das Gros der Kulturschaffenden hat keine Reserven, sondern arbeitet von Projekt zu Projekt, als Selbständige und Freischaffende. Es ist ein Bereich mit schlecht gesicherten Berufsexistenzen und einer jetzt völlig unsicheren Zukunft. Die Soforthilfen des Bundes waren eine wichtige Hilfe, aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Denn im Unterschied zum öffentlichen Verkehr zum Beispiel, kann «die Kultur» nicht einfach wieder hochgefahren werden. Im Kulturbereich ist bis in die Jahre 2021 und 2022 vieles durcheinander: Spielpläne, Tourneepläne und so weiter.

Was müsste geschehen?

Die Erwerbsausfallentschädigungen und Soforthilfen für Kulturschaffende müssen über den September hinaus verlängert werden. Wenn das nicht passiert, landen Tausende Kulturschaffende blitzartig in der Sozialhilfe.

Unterstützung wollen auch die Medien. Einverstanden?

Ich habe Mühe, wenn die öffentliche Hand einen Bereich finanziert, in dem es private Gewinnabschöpfung gibt. Und das ist bei den grossen Medienhäusern der Fall. Diese kassieren heute zum Teil Kurzarbeitsentschädigung und zahlen gleichzeitig Millionen-Dividenden aus. Dabei könnten sie die Coronakrisenfolgen und auch die mediale Grundversorgung problemlos aus ihren Gewinnen bezahlen. Gleichzeitig sage ich aber: Eine Förderung der Onlinemedien ist sinnvoll und nötig. Da sind die grossen zwar auch dabei. Aber gleichzeitig gibt es viele neue Angebote, die vielleicht auch den journalistischen Qualitätsschwund bei den grossen Tageszeitungen ein Stück weit auffangen könnten. Denn es gibt ein grosses Bedürfnis für Qualitätsjournalismus. Auch das hat diese Pandemie gezeigt. Mein ambivalentes Fazit: Wir müssen die Medien stützen, selbst wenn davon auch knallhart gewinnorientierte Konzerne profitieren.

Zum Schluss: Hat die Coronakrise den Service public gestärkt oder geschwächt?

Fürs erste ganz sicher gestärkt. Das Bewusstsein, wie wichtig ein gut funktionierender Service public ist, ist in der Bevölkerung enorm gewachsen. Die Versorgung hat geklappt. Das war enorm wichtig auch für die Akzeptanz des Notrechtregimes des Bundesrates, bei dem die Bevölkerung so gut mitgemacht hat. Die ganz grosse Frage ist nun, wie die massive Verschuldung der öffentlichen Hand abgearbeitet wird. Wenn der Service public unter das Spardiktat fällt, wäre das absolut fatal. Denn nötig ist das Gegenteil von Sparen. Beim Service public muss jetzt auch in die Menschen investiert werden: nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Care-Bereich, bei der Betreuung also. Die Kinderbetreuung muss ausgebaut werden, und die Kosten für die Eltern müssen sinken.

Wird das geschehen?

Da passiert sicher nur etwas, wenn wir massiven Druck entwickeln. Ohne Druck geht der ganze Betreuungsbereich schleunigst wieder vergessen. Vielleicht braucht es jetzt einen Streik in der Pflege und Betreuung. Irgendwann müssen die Frauen einfach sagen: Wir legen die Arbeit nieder, wenn nicht endlich bessere Arbeitsbedingungen kommen und die Betreuungsangebote stärker finanziert werden. Wenn also die Care-Beschäftigten und die Bevölkerung gemeinsam sagen: Jetzt streiken wir, damit endlich etwas geht.

Das SGB-Dossier zum Service public gibt’s hier: rebrand.ly/service-public

Dore Heim: Historikerin, Gleichstellungsbeauftragte, Madame Service public

Dore Heim (61) betreut seit 2012 beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) als Zentralsekretärin die Dossiers Service public, Infrastruktur- und Energiepolitik. Und in den letzten Monaten war sie die SGB-Verbindungsfrau zur Klimastreik-Bewegung.

SJU. Heim hat nach einer Ausbildung in Modern Dance in Zürich, Bern und Erlangen (D) Geschichte und Soziologie studiert. Seit dem Studium engagiert sie sich in feministischen Projekten. Von 1991 bis 1999 arbeitete sie bei der damaligen Schweizerischen Journalist/innen-Union (SJU), einer Sektion des VPOD. Die SJU gehörte 1999 zu den Gründungsgewerkschaften der Mediengewerkschaft Comedia (heute Syndicom).

work. Danach leitete Heim bis zu ihrem Wechsel zum SGB die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich. Diese sorgte unter anderem 2004 mit der legendären «Pizzaschachtel-Aktion» dafür, dass das Thema Lohngleichheit zum Stadtthema wurde. Die Schachtel gehört unterdessen zur Sammlung des Museums für Gestaltung. 1991 gehörte Dore Heim zu den Mitorganisatorinnen des ersten Frauenstreiks. Sie sitzt seit 2014 im Beirat von work. Ende Juli geht sie beim SGB in Pension.