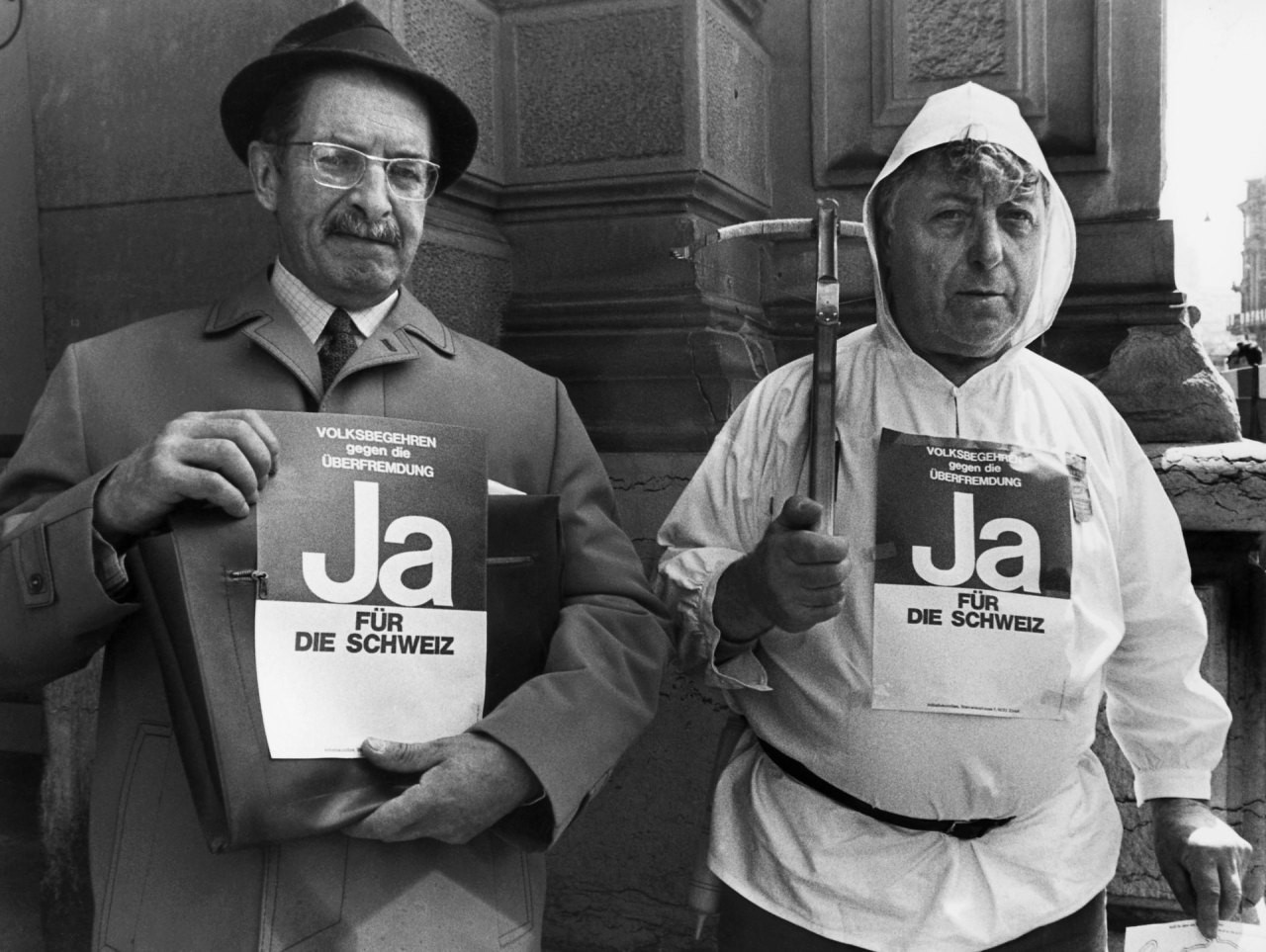

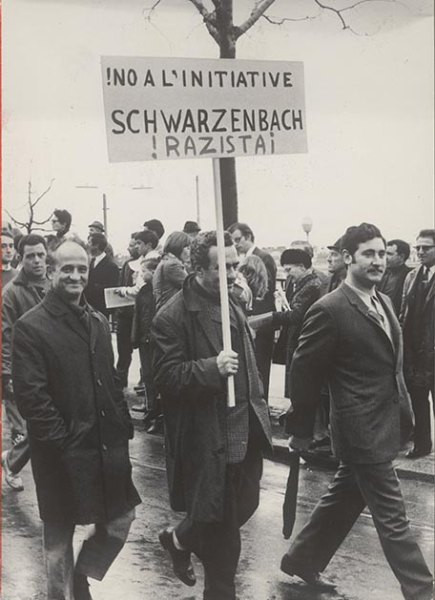

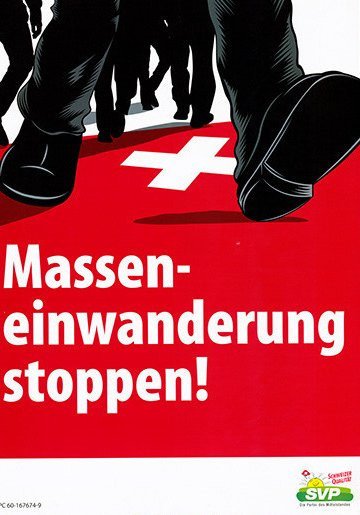

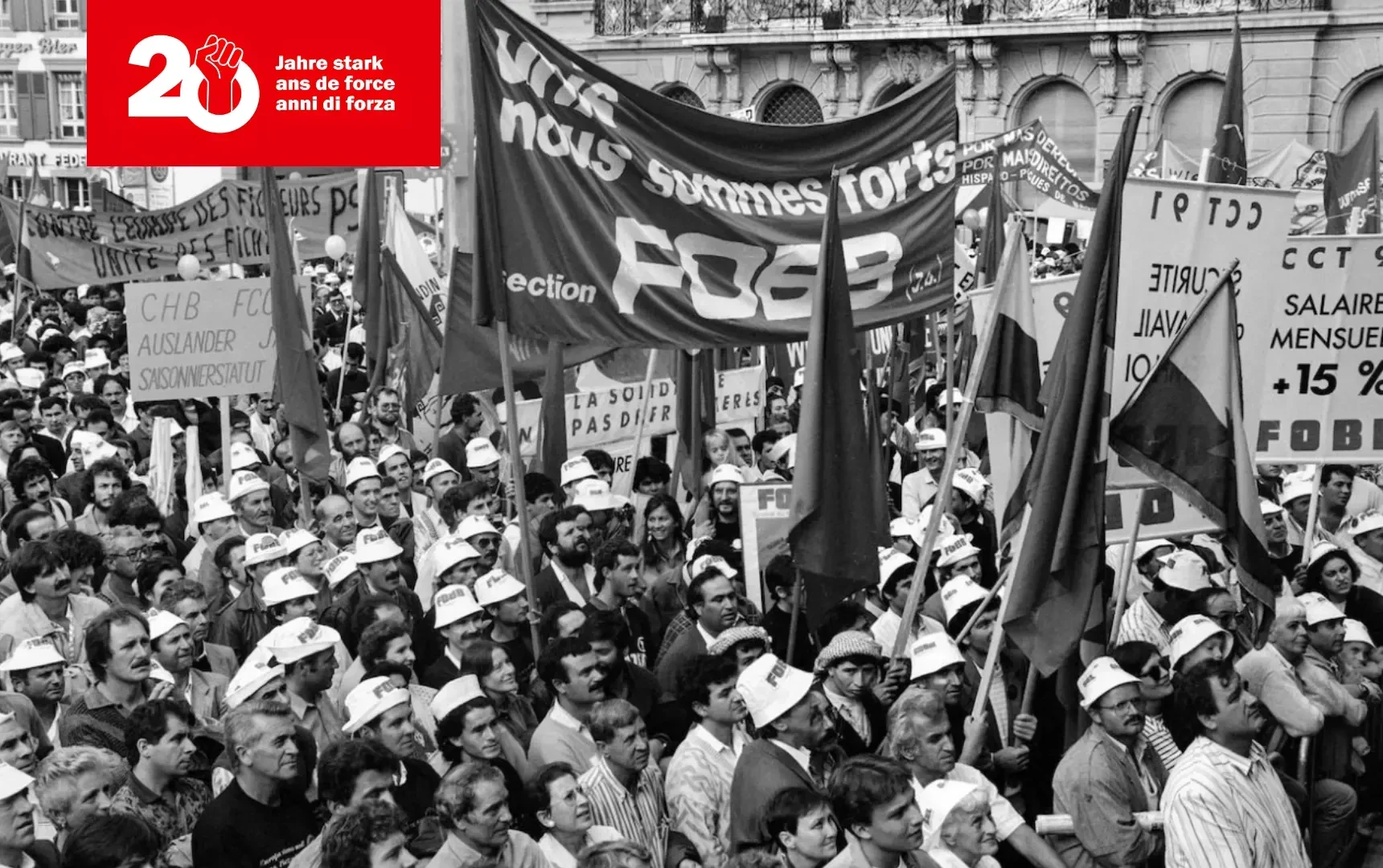

Die Italienerinnen und Italiener waren seine Obsession

«Jagt sie weg» heisst der Bestseller des italienischen Journalisten Concetto Vecchio, der in der Schweiz aufwuchs. Vecchio schildert darin, dass der Fremdenhass in der Ära Schwarzenbach sogar tödlich sein konnte....