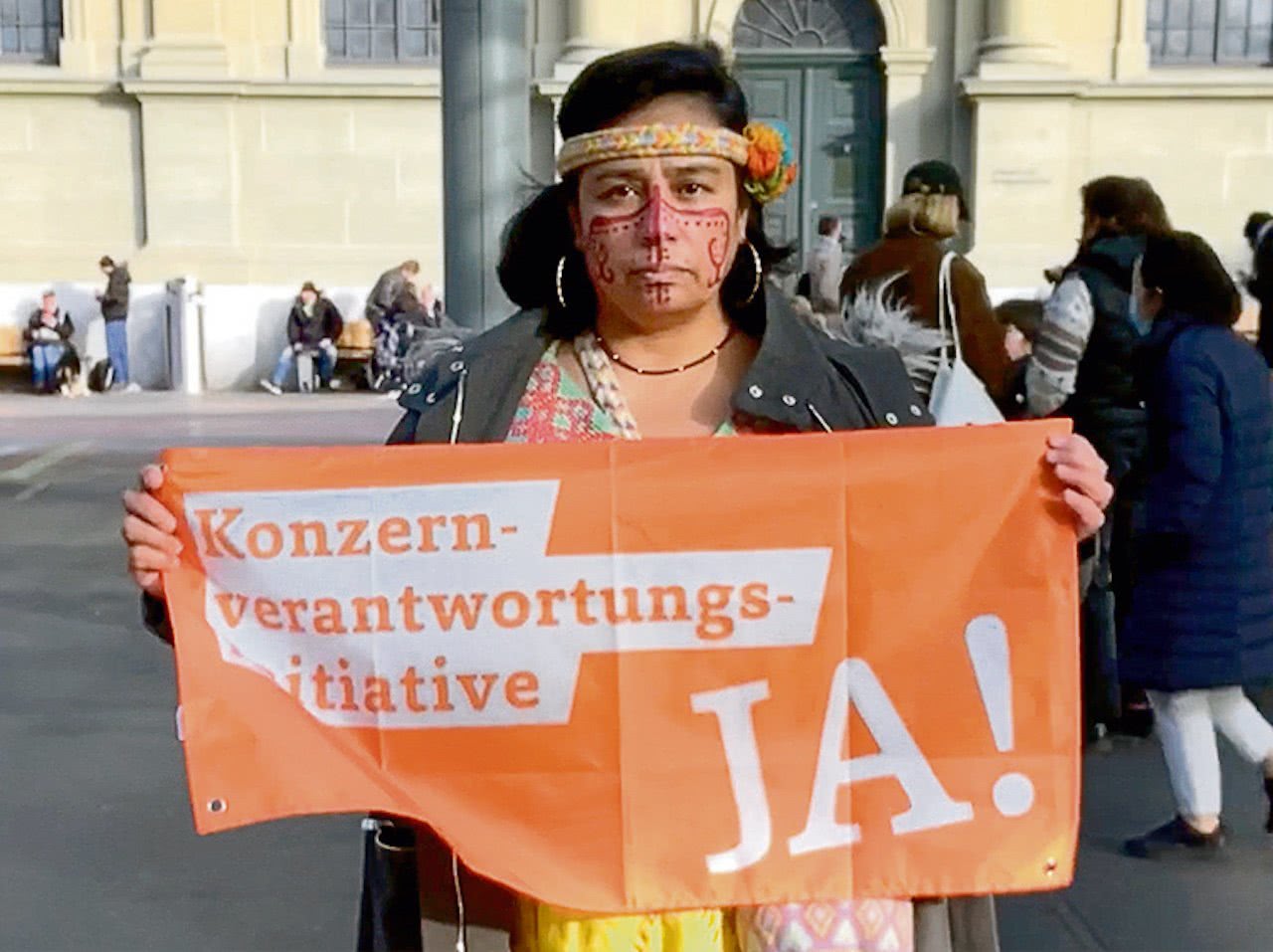

Konzernverantwortung:«Sie lassen uns hier langsam sterben»

Der Zuger Rohstoffmulti Glencore macht in Espinar, Peru, die Menschen krank. work war vor Ort.