Die SVP liebäugelt mit einer Neuauflage des Saisonnierstatuts. Doch ehemalige versteckte Kinder wie Catia Porri halten dagegen – und gehen ihrerseits in die Offensive. Im Interview erklärt die Italozürcherin, warum der Rassismus im Kreis 4 einst besonders grassierte und warum die Demokratie schleunigst ein Update braucht.

DIE TÄTER NENNEN. Catia Porri verlangt, dass endlich auch über jene gesprochen wird, die das ganze Leid zu verantworten haben: Die Unternehmen als grösste Profiteurinnen des Saisonnierstatuts. (Foto: Michael Schoch)

work: Frau Porri, kürzlich forderte Swiss-Life-Boss und Neo-SVPler Rolf Dörig die Wiedereinführung des Saisonnierstatuts. Was sagen Sie …

Catia Porri: … eine Frechheit! Sind wir denn wirklich schon wieder so tief gesunken? Das macht mich wütend und traurig. Aber dieser Dörig beweist im Grunde ja nur, wie selbstgefällig die Kapitalisten sich noch immer aufführen können. Sie reden daher und verursachen Leid. Einfach so. Schliesslich haben sie ja die Macht. Dass sie alte Wunden aufreissen und neues Leid verursachen, ist solchen Leuten egal.

«Wenn Gäste kamen, musste ich mich im Schrank verstecken.»

Solches Gerede trifft Sie noch immer direkt?

Ja, natürlich! Wir, die unter dem Saisonnierstatut gelitten haben, können die Folgen nicht einfach so ablegen. Die Wunden sind tief. Und bei vielen tickt der Schmerz weiter – wie eine Zeitbombe. Irgendwann explodiert sie, und alles kommt zum Vorschein. Oft passiert das erst Jahrzehnte nach der prägenden Phase. Das merke auch ich jetzt mit zunehmendem Alter.

Sie kamen 1962 mit Ihren Eltern in die Schweiz. Was war das damals für ein Land?

Ein sehr feindliches! Zumindest auf mich wirkte es so. Ich war ja erst zwölf Jahre alt. Und wir zogen direkt in den Zürcher Kreis 4. Das war noch ein richtiges Büezerquartier. Aber die Schweizer Arbeiter hiessen uns alles andere als willkommen. Wir waren keine «Gäste», wie der Begriff «Gastarbeiter» glauben lässt. Im Gegenteil. Wir wurden beschimpft: «Ihr nehmt uns die billigen Wohnungen und die Frauen weg. Ihr verstopft die Plätze.» Solches Zeug.

Aber Sie waren doch erst ein Kind!

Den Hass bekam ich trotzdem zu spüren. Vielleicht sogar noch mehr als meine Eltern. Denn die waren ja den ganzen Tag mit anderen Ausländerinnen und Ausländern zusammen. Meine Mutter in der Textilfabrik. Und mein Vater auf der Baustelle. Er war als Schweisser und Heizungsmonteur beim Bau des Lochergut-Hochhauses dabei. Ich aber war in der Schule fast die einzige Italienerin. Dort haben sie mich in die vierte Klasse gesteckt, obwohl ich schon zwölf war. Ich kam mir schon etwas blöd vor unter all den Neunjährigen. Dann setzte der Lehrer zum Diktat an. Ich verstand kein Wort und hatte natürlich keine Chance. Das war eine Demütigung. Die Kinder begannen mit dem Hänseln: «Tschinggeli-Schnurre, Dreck a de Schnurre» – wie oft ich mir das anhören musste! Kinder geben ja einfach weiter, was sie zu Hause bei den Eltern aufschnappen.

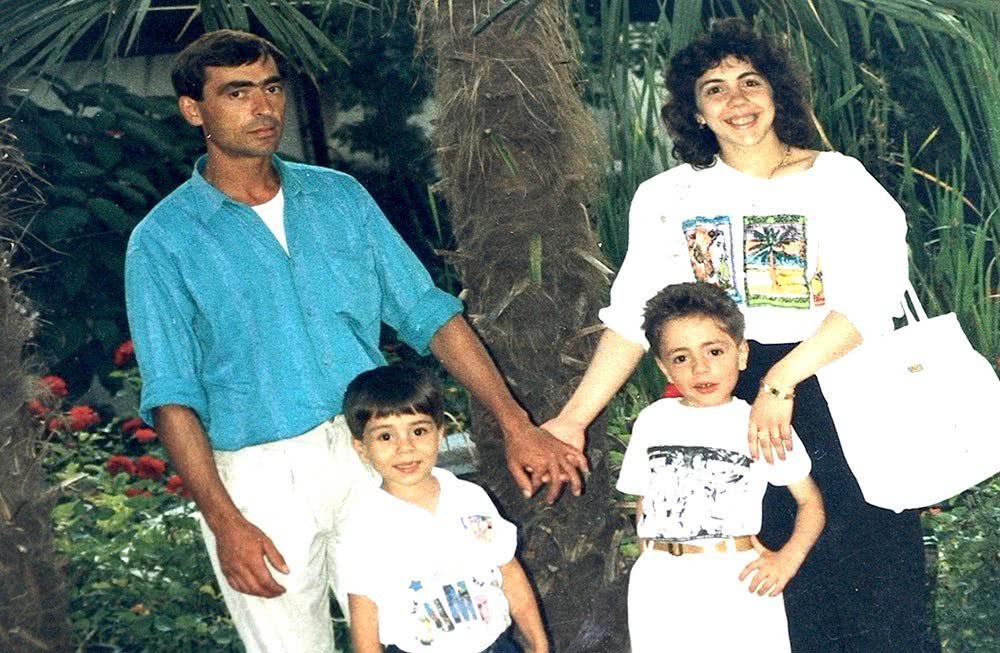

Catia Porri: Unermüdliche Kämpferin

Die gebürtige Florentinerin Catia Porri (72) kam 1962 mit ihren Eltern nach Zürich. Weil ihr die Schweiz das Bleiberecht verweigerte, verbrachte sie anderthalb ihrer Jugendjahre versteckt in einem Mansardenzimmer. Später machte sie die Fotografinnenlehre und engagierte sich im Partito Comunista. Mit der italienischen Solidaritätsorganisation Colonie Libere unterstützte sie die Saisonniers in den Elendsbaracken.

AUFARBEITUNG. Von 2015 bis 2019 politisierte die zweifache Mutter für die SP im Gemeinderat von Glattbrugg ZH. Sie ist Mitgründerin des Vereins Tesoro, der von der Schweiz eine offizielle Entschuldigung für das entstandene Leid illegalisierter Familien fordert. (jok)

Aber der gefährlichste Hetzer war doch James Schwarzenbach von der Nationalen Aktion, der stinkreiche Abkömmling einer Industriellendynastie!

Schwarzenbach war ein Faschist, klar. Aber seine Propaganda fand in der Schweizer Arbeiterklasse enormen Anklang – mehr als bei den Gutsituierten. Die zogen aus den billigen ausländischen Arbeitskräften schliesslich den grössten Profit.

Plötzlich durften Sie nicht mehr zur Schule. Was war passiert?

Das war sechs Monate nach unserer Ankunft. Ich hatte mich gerade erst etwas zurechtgefunden. Dann kam ein Brief von der Fremdenpolizei: Ich müsse die Schweiz unverzüglich verlassen, mein Visum sei abgelaufen, eine Rückkehr in die Schweiz sei erst in sechs Monaten wieder erlaubt. Für meine Eltern war das ein Schock! Hier arbeiten durften sie, aber mit ihrem Kind zusammenleben – das war verboten. Das war ihnen nicht bewusst. Als wir Florenz verliessen, hatten sie keine Ahnung von den Schweizer Gesetzen.

Und dann?

In Italien hatten wir keine Verwandten, wo ich hätte unterkommen können. Ausserdem wollte ich bei meinen Eltern bleiben. Mein Vater war verzweifelt, ging zur Gewerkschaft, zum Konsulat. Doch helfen konnte ihm niemand, Gesetz ist Gesetz. Also fuhren wir eines Morgens los – zurück nach Florenz.

Sie blieben aber nicht lange in Florenz …

Eine Woche, dann ging’s wieder zurück nach Zürich. Diesmal musste ich die Grenze allerdings im Kofferraum passieren.

Nun waren sie ein verstecktes Kind.

Sechs Monate lang musste ich komplett unsichtbar sein, durfte nie nach draussen. Erst dann war ich wieder zu einem neuen Touristenvisum berechtigt. Dieses war sechs Monate gültig. Dann musste ich erneut verschwinden. Drei Jahre dauerte das so, bis wir die Jahresaufenthaltsbewilligung erhielten. Insgesamt war ich also eineinhalb Jahre in einem Zimmer eingesperrt.

Unglaublich! Was haben Sie da die ganze Zeit gemacht?

Nichts. Nur gewartet. Wir hatten ja kein Haus oder eine richtige Wohnung, wo ich mich hätte bewegen können. Wir wohnten damals nicht mehr im Kreis 4, sondern am Züriberg, im Dachgeschoss eines ziemlich vornehmen Hauses. Zwei Mansardenzimmer hatten wir. Doch diese Zimmer lagen nicht nebeneinander, sondern waren durch einen langen Gang getrennt. Dazwischen wohnten noch andere Leute. Hin und her zu laufen kam nicht in Frage. Das Risiko, entdeckt zu werden, war viel zu hoch. Also blieb ich immer in einem Zimmer. Und auch da konnte ich nicht viel machen.

Weil Sie still sein mussten?

Ja, die Holzdielen am Boden knarrten bei jeder Bewegung. Und unter uns war eine Wohnung! Nicht einmal aus dem Fenster konnte ich gucken. Zuunterst wohnte nämlich Frau Bächtold, die Haushälterin des Eigentümers. Und die war ein richtiger Kontrollfreak. Irgendeinen Grund fand sie immer, um die Mieter zu piesacken.

Gäste hatten Sie nie?

Selten. Und wenn, dann musste ich mich im Schrank verstecken. Sogar als meine Grossmutter einmal zu Besuch war, sass ich im Schrank. Meine Eltern wollten nichts riskieren.

Wie hält man das aus als Kind?

Ich verfiel in eine totale Lethargie. Aber was das wirklich bedeutete, verstand ich erst, als ich selber Mutter wurde und die eigenen Kinder aufwachsen sah.

Und Ihre Eltern, wie kamen die damit klar?

Ob sie damit klarkamen, bezweifle ich. Sie konnten jedenfalls nie darüber sprechen. Aber sie gehörten halt zu einer Generation, die noch ganz andere Entbehrungen erlebt hatte. Mein Vater musste sich in den 1940er Jahren selbst lange verstecken. Er war Kommunist und Kriegsdienstverweigerer. Mussolinis Leute hätten ihn sofort an die Wand gestellt. Auch meine Mutter hatte viel Leid erfahren. Ihr Cousin war ein Partisan und wurde von den Nazis erschossen. Für sie war es schon ein grosser Fortschritt, jetzt jeden Tag zwei Mahlzeiten auftischen zu können.

Trotzdem hört man immer wieder: Für das Leid der versteckten Kinder seien die Eltern selbst verantwortlich.

Leider ja, und zwar nicht nur von SVPlern, sondern sogar in der italienischen Gemeinschaft. Oft sind es Kinder von ehemals Versteckten, die so sprechen. Doch ich habe es mit den eigenen Augen gesehen, wie meine Eltern Angst hatten um mich. Sie hatten schlicht keine andere Wahl, als mich zu verstecken.

Wer trägt denn die Schuld für diesen Skandal?

In erster Linie die Unternehmer. Sie waren ja die grössten Profiteure. Sie hatten damals genau gerechnet und entsprechend beim Parlament bestellt. Das ANAG, also das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer aus dem Jahr 1931, war bestens auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Aber klar: Beim Nach-unten-Treten haben am Schluss viele mitgemacht – sogar meine Schulgspänli.

2002 trat das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU in Kraft. Seither ist EU-Bürgerinnen und -Bürgern der Familiennachzug in die Schweiz gestattet …

… aber schauen Sie doch, wie man mit den heutigen Sans-papiers umgeht! Nach wie vor müssen in der Schweiz unzählige Kinder im Versteckten leben. Und viele Leute können immer noch nicht ohne ein Feindbild leben, ohne ein schwarzes Schaf. Man sucht sich immer noch das schwächste Glied in der Kette. Früher waren das wir «Tschinggen», dann kamen die «Jugos» dran, und heute sind es die Flüchtlinge aus dem arabischen Raum.

Was fordern Sie von der Politik?

Es braucht eine historische Aufarbeitung des Saisonnierstatuts und seiner Folgen. Und die offizielle Schweiz muss sich entschuldigen – für das Leid, das sie jenen angetan hat, die sie mitaufgebaut haben. Aber sie muss auch etwas lernen aus ihrer Geschichte!

Das heisst?

Regularisierung der Sans-papiers! Und Stimmrecht für alle! Wenigstens auf kommunaler Ebene. In meiner Wohngemeinde Opfikon-Glattbrugg liegt der Ausländeranteil bei fast 45 Prozent. Es kann doch nicht sein, dass die Hälfte der Bevölkerung einfach über die Köpfe der anderen Hälfte hinwegentscheidet! Mit Demokratie hat das jedenfalls nicht mehr viel zu tun.

Ho vissuto per ben 2 volte questa situazione ,da bambina e da giovane donna sposata ,avendo mio marito un permesso di lavoro stagionale ,non chiedevo niente a nessuno ero a carico di mio marito ,ma lo stesso non potevamo stare insieme ,quante umiliazione quando la polizia stranieri mi diceva di dover l`asciare la Svizzera con mio figlio di appena 2 anni e l`asciare una cartolina di avvenuta uscita alla dogana Svizzera .