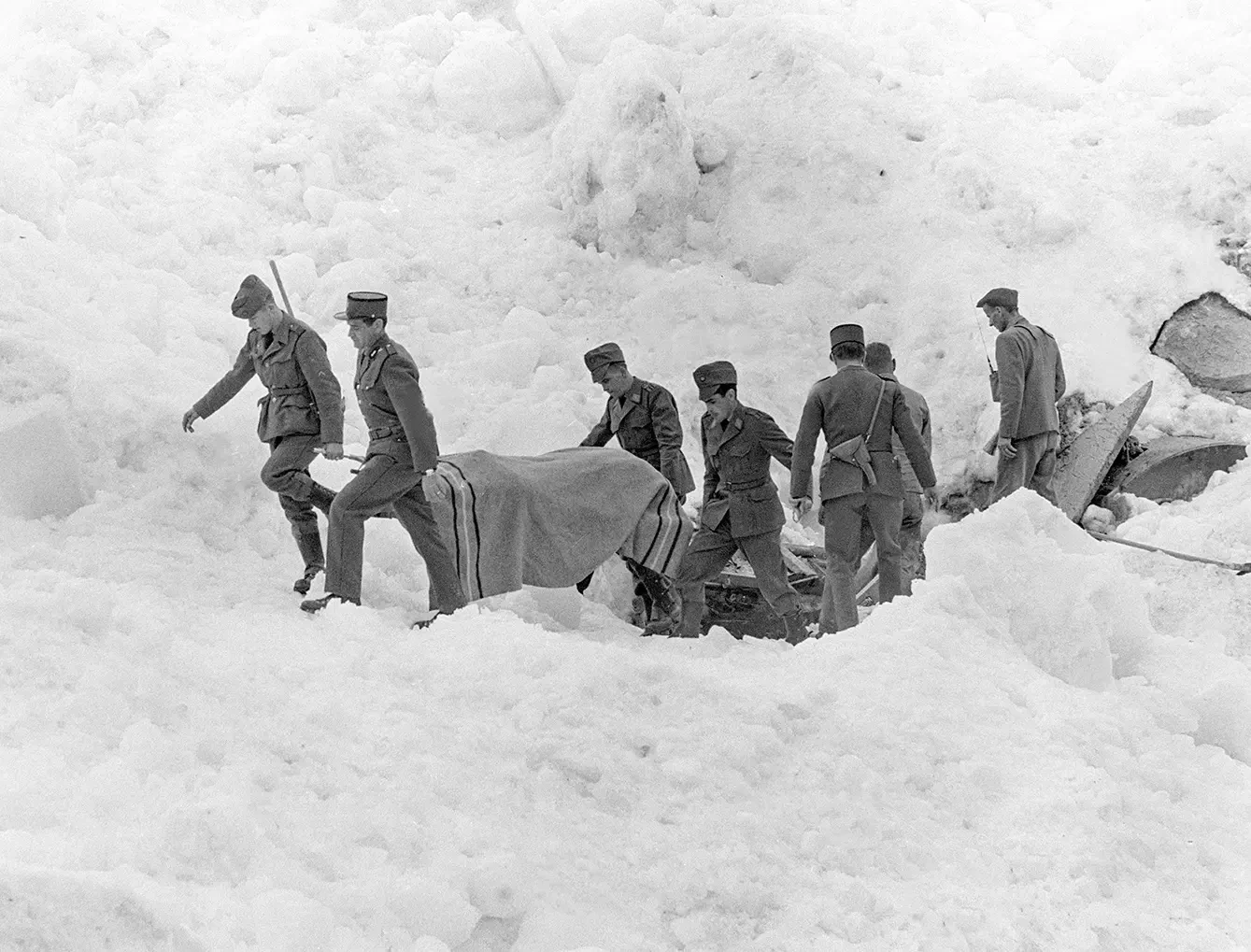

Der Mattmark-Überlebende Ilario Bagnariol (73) erinnert sich«Eisblöcke stürzten mir entgegen»

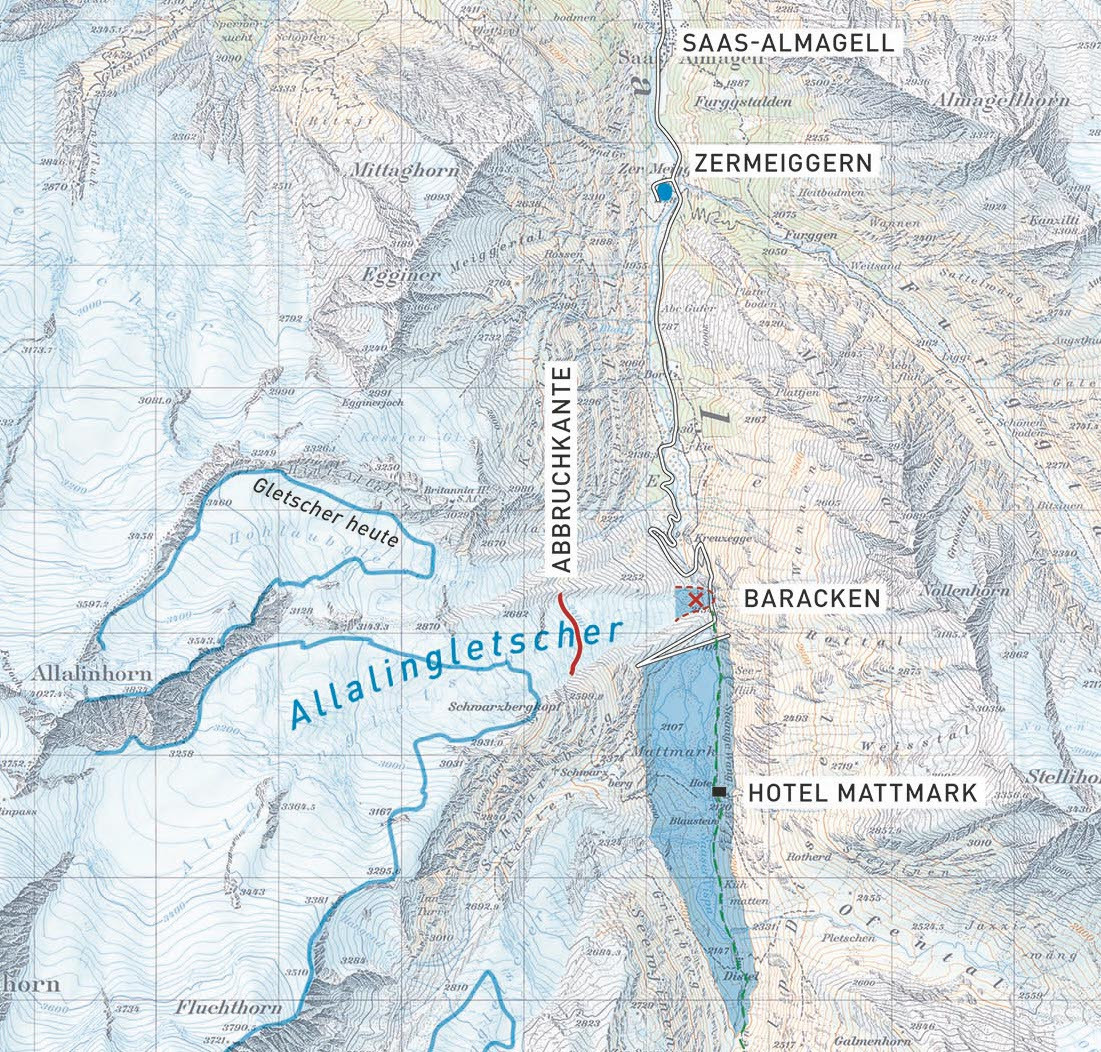

50 Jahre sind seit der bisher grössten Baukatastrophe in der Schweiz vergangen. Doch die Bilder von dem Tag, als der Gletscher kam und alles unter sich begrub, lassen Ilario Bagnariol *...