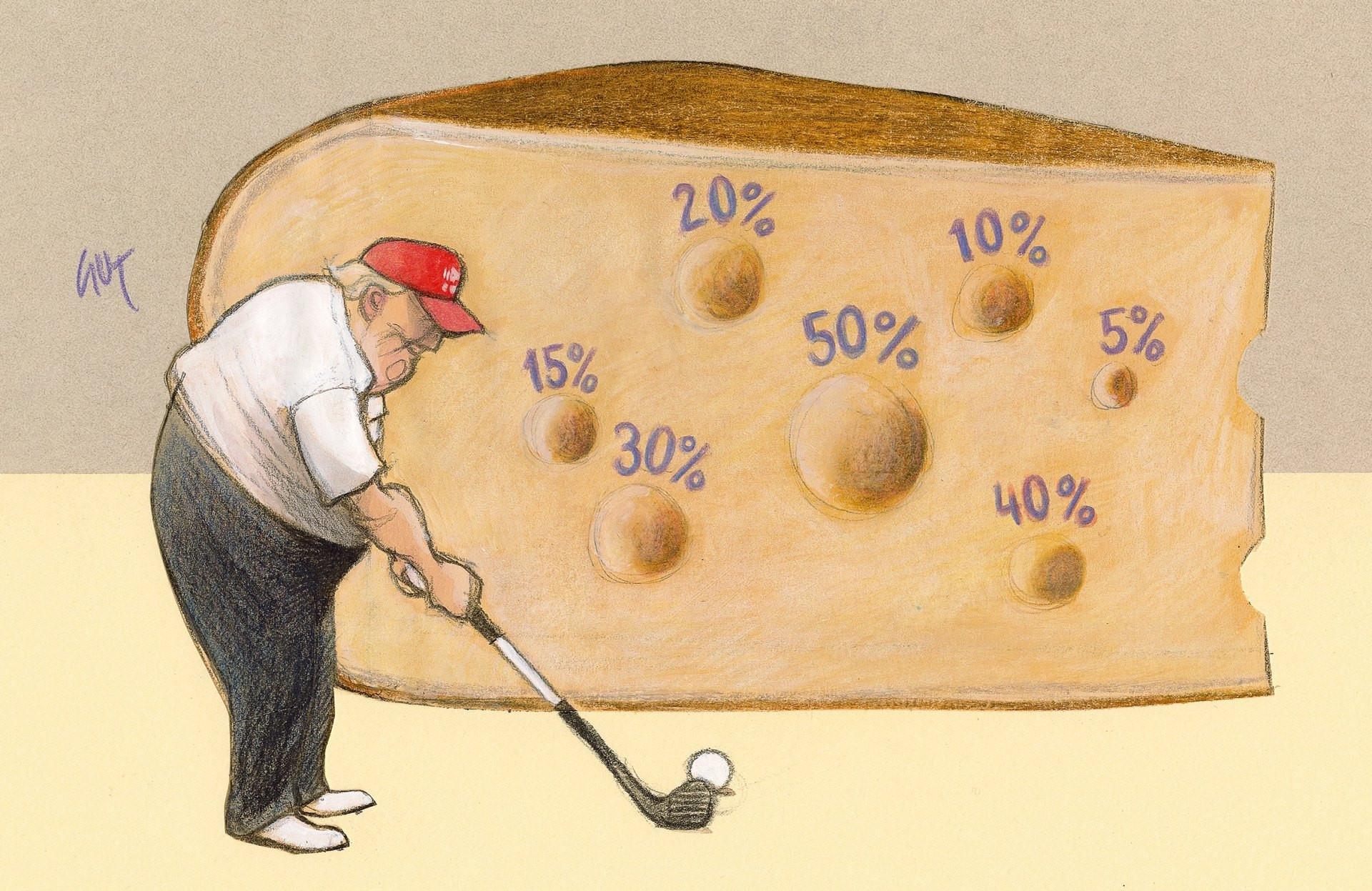

Unia-Industriechef Yves Defferrard (59) zum US-Zoll«Es ist nicht so katastrophal, wie dies Unternehmerkreise darstellen»

Für Yves Defferrard ist der neue US-Zoll kein Grund zur Panik. Mehr Sorgen bereiten ihm die Arbeitgeber und die Verhandlungsführung des Bundesrates.