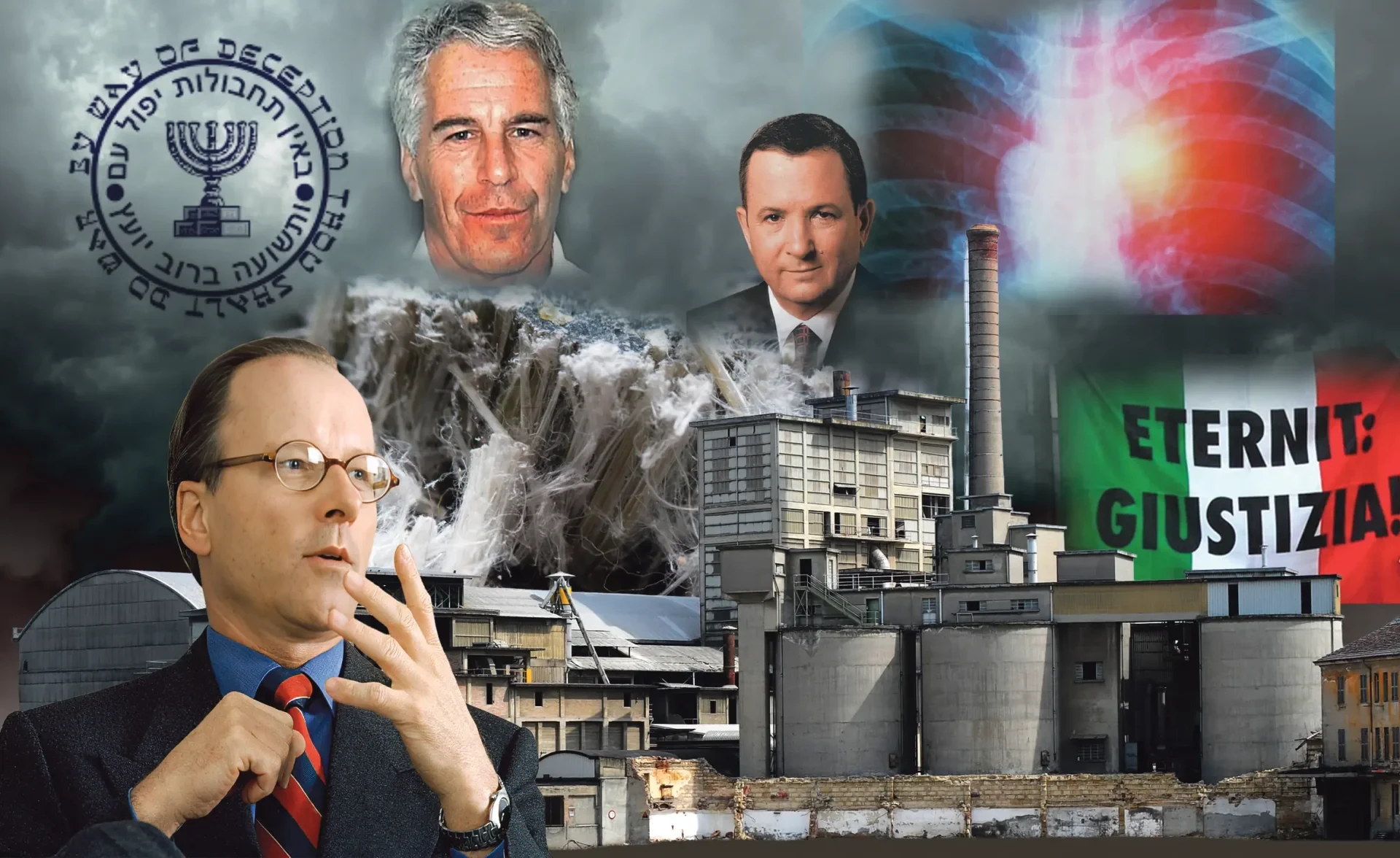

Asbest-Skandal: Neue Enthüllungen erschüttern ItalienSchmidheiny, Epstein und der Mossad

Seit Jahrzehnten wehrt sich der Schweizer Asbest-Milliardär Stefan Schmidheiny mit vielen Mitteln gegen italienische Richter, die ihn ins Gefängnis schicken wollen. Ein italienischer TV-Report wartet jetzt mit neuen Enthüllungen auf. AUS...