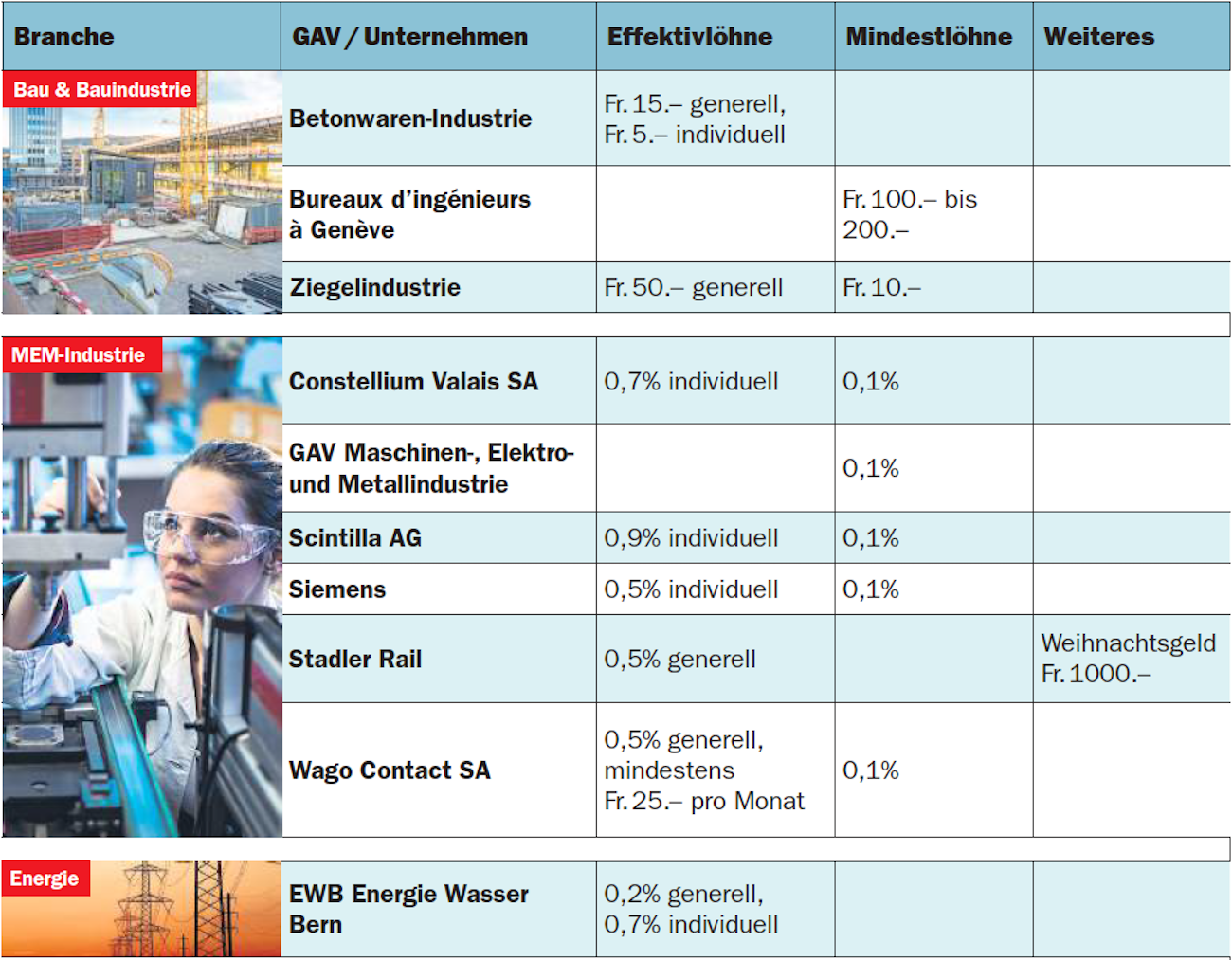

Lohnabschlüsse 2025Kollektive Lohnverhandlungen bleiben zentral

Das Lohnjahr 2026 bringt für viele Arbeitnehmende kleine reale Lohnerhöhungen. Insgesamt bleibt der Nachholbedarf der letzten Jahre aber weiterhin gross