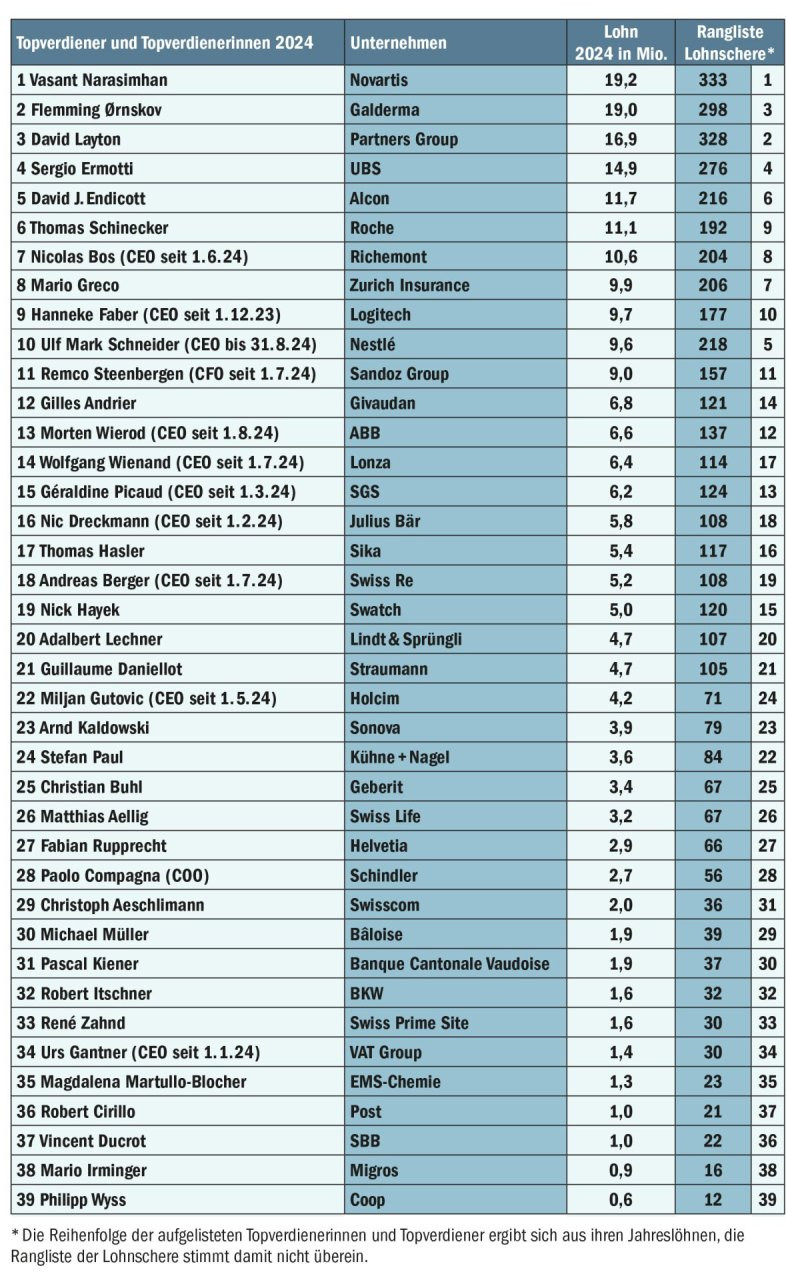

An der Spitze der Abzocker stehen erneut Manager von Pharmakonzernen und Banken. Ganz oben: Novartis-CEO Vasant Narasimhan mit einem Jahreslohn von 19,2 Millionen Franken – das 333fache des tiefsten Lohns bei Novartis. Auf Platz zwei folgt Flemming Ørnskov, CEO des Pharmakonzerns Galderma, der das Unternehmen 2024 an die Börse führte und 19 Millionen Franken kassierte. Den dritthöchsten Lohn mit 16,9 Millionen Franken steckte David Layton ein, CEO der Partners Group. Dahinter folgt UBS-Chef Sergio Ermotti, der trotz faktischer Staatsgarantie für die UBS 14,9 Millionen einstrich. Weiter in die Abzocker-Top-Bad geschafft haben es 2024: David J. Endicott (Alcon, 11,7 Mio.), Thomas Schinecker (Roche, 11,1 Mio.), Nicolas Bos (Richemont, 10,6 Mio.), Mario Greco (Zurich, 9,9 Mio.), Hanneke Faber (Logitech, 9,7 Mio.) und Ulf Mark Schneider von Nestlé mit 9,6 Millionen, der allerdings bereits Ende August 2024 seinen Letzten hatte. Er ist auch der Einzige auf der Top-Bad-Liste, der weniger als im Vorjahr verdiente. Bei allen anderen Firmen sind die Spitzenlöhne weiter gestiegen.