Ynysybwl

Ynysybwl. Nein, da ist kein Kätzchen über die Tastatur gelaufen. So heisst ein Ortin Wales, Grossbritannien, der in die Geschichte eingehen wird:

Grenzen dicht, Lockdowns, Homeoffice: Kaum eine andere Branche wurde von der Coronapandemie so hart getroffen wie das Gastgewerbe. Hotels und Restaurants verdienten zeitweise nur noch einen Drittel so viel wie vor Ausbruch der Pandemie. Das ist ganz anders heute. Der Branche geht es wieder gut. Die Umsätze der Gastronomen bewegen sich auf dem Niveau von 2019. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Die Beschäftigten, die seit der Pandemie über Mittag zu Hause essen oder beim Grossverteiler ein Sandwich kaufen, fehlen weiterhin als Gäste. Die Restaurants verdienen so viel wie zuvor, weil die Bevölkerung wächst und die Löhne wieder leicht steigen.

Die Hotellerie wiederum hat sich nicht nur erholt, sondern zählt heute mehr Übernachtungen als noch vor sechs Jahren. Das liegt nicht nur am guten Wetter in diesem Winter. Viele Leute haben die Reisen nachgeholt, die sie während der Pandemie verschieben mussten. Dieser Reiseboom hält an. Herr und Frau Schweizer machen mehr Ferien in der Schweiz. Auch internationale Gäste kommen zahlreicher. Das Gastgewerbe hat zusätzliches Personal angestellt, um den Aufschwung zu bewältigen. Dabei wollen sie es nicht belassen: Mehr als 6000 Stellen sind derzeit unbesetzt. Entsprechend sind auch die Klagen der Patrons über Fachkräftemangel nicht verstummt. Die Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, sind hausgemacht. Die Anforderungen in der Branche sind hoch, die Löhne tief. So verdienen beispielsweise 9 von 10 Köchinnen mit Lehre weniger als 5000 Franken. Auch die Lohnentwicklung ist enttäuschend. Einen echten Lohnfortschritt gab es letztmals 2012, als der neue Gesamtarbeitsvertrag mit 13. Monatslohn in Kraft trat.

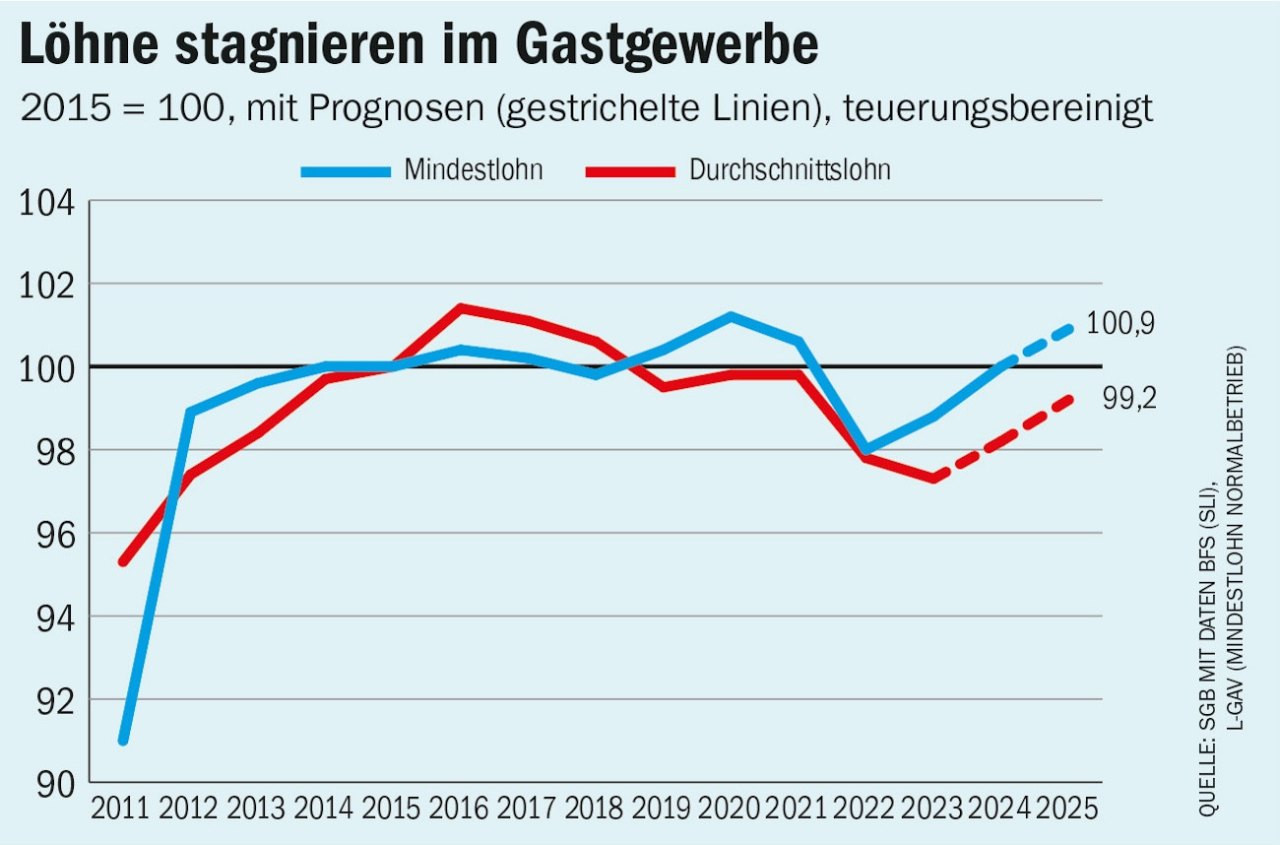

Seitdem haben die Arbeitgeber bessere Löhne verhindert. Sowohl die Durchschnitts- als auch die Mindestlöhne stagnieren nach Abzug der Teuerung (siehe Grafik). Die tiefen Löhne sind ein Problem für die Arbeitnehmenden. Sie schaden aber auch der Qualität. Viele Arbeitnehmende verlassen ihre Stelle wegen der Arbeitsbedingungen nach kurzer Zeit wieder. Das erschwert die Arbeit in den Betrieben. Die tiefen Löhne erlauben es auch unproduktiven Betrieben, auf dem Markt zu bleiben. Sie binden damit Fachkräfte, die in innovativen Betrieben eine bessere Anstellung finden könnten.

David Gallusser ist Ökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB).