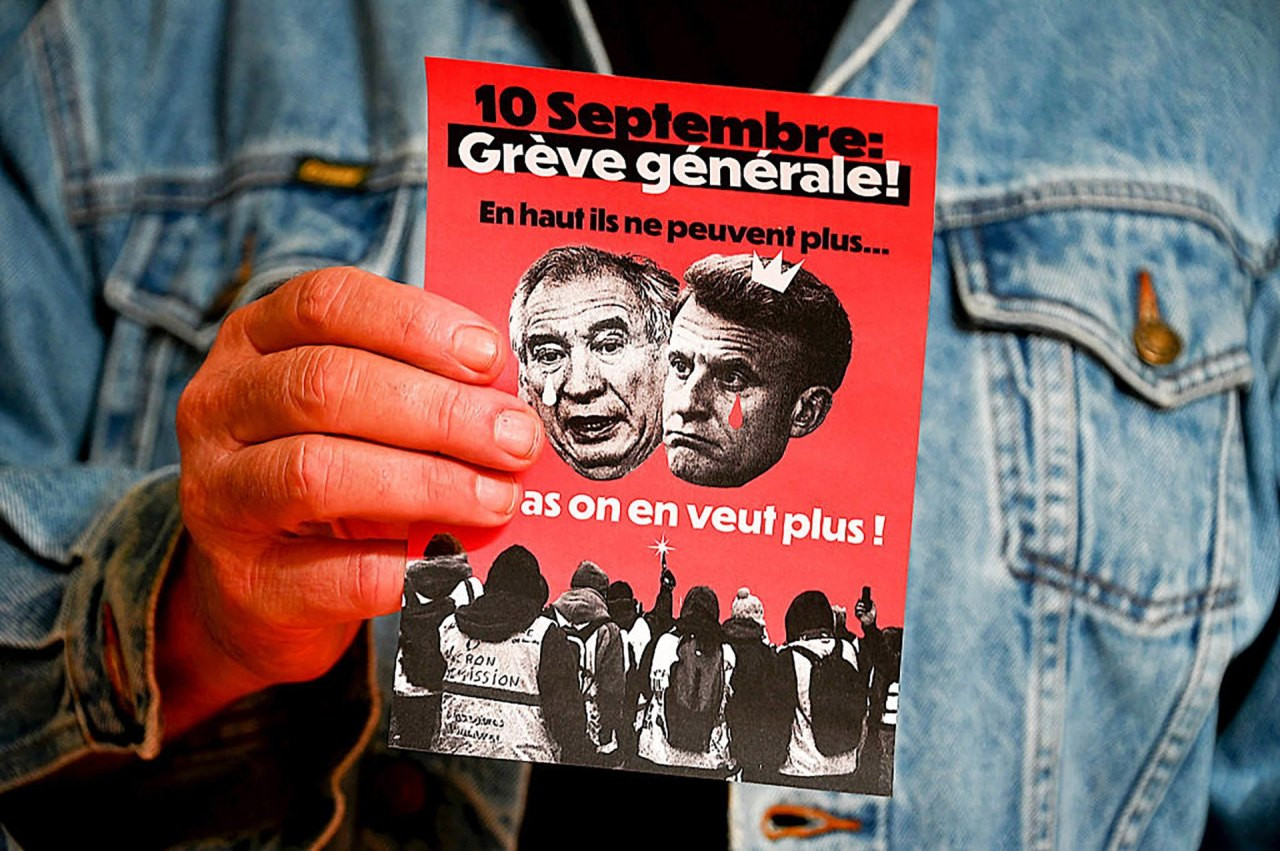

Frankreich: So hängen die Krisen in Politik, Service public und Industrie zusammenMacrons Krönung wird zum Requiem

Präsident Emmanuel Macron zerlegt die Demokratie. 300 '000 Arbeitsplätze sind bedroht. Gewerkschaften und Gesellschaft machen mobil.