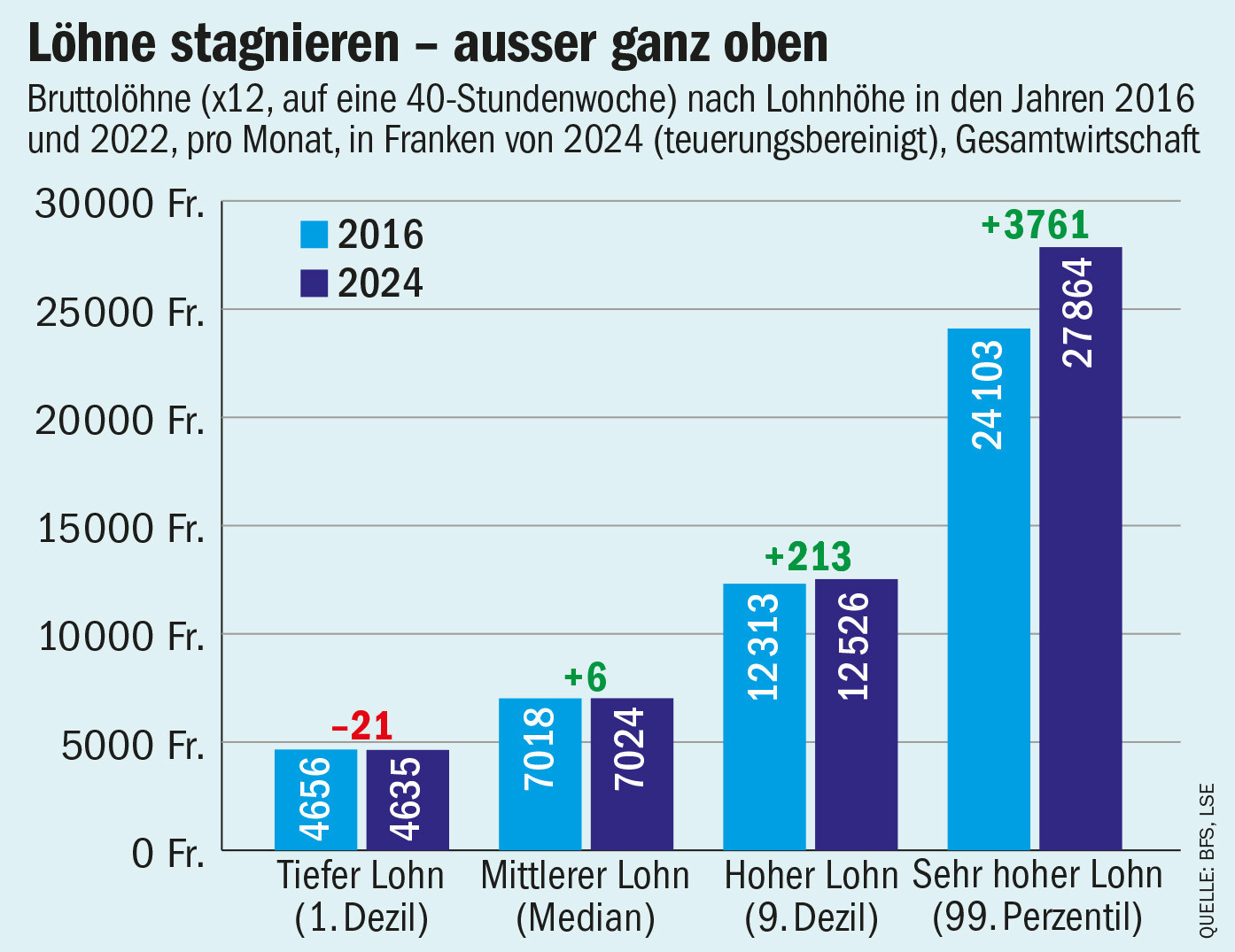

1x1 der WirtschaftDIE GAV-Abdeckung steigt – aber nur langsam

Ohne Gesamtarbeitsverträge (GAV) wären die Arbeitsbedingungen schlechter. Um nur die wichtigsten Vorteile zu nennen: GAV sorgen für faire Löhne.