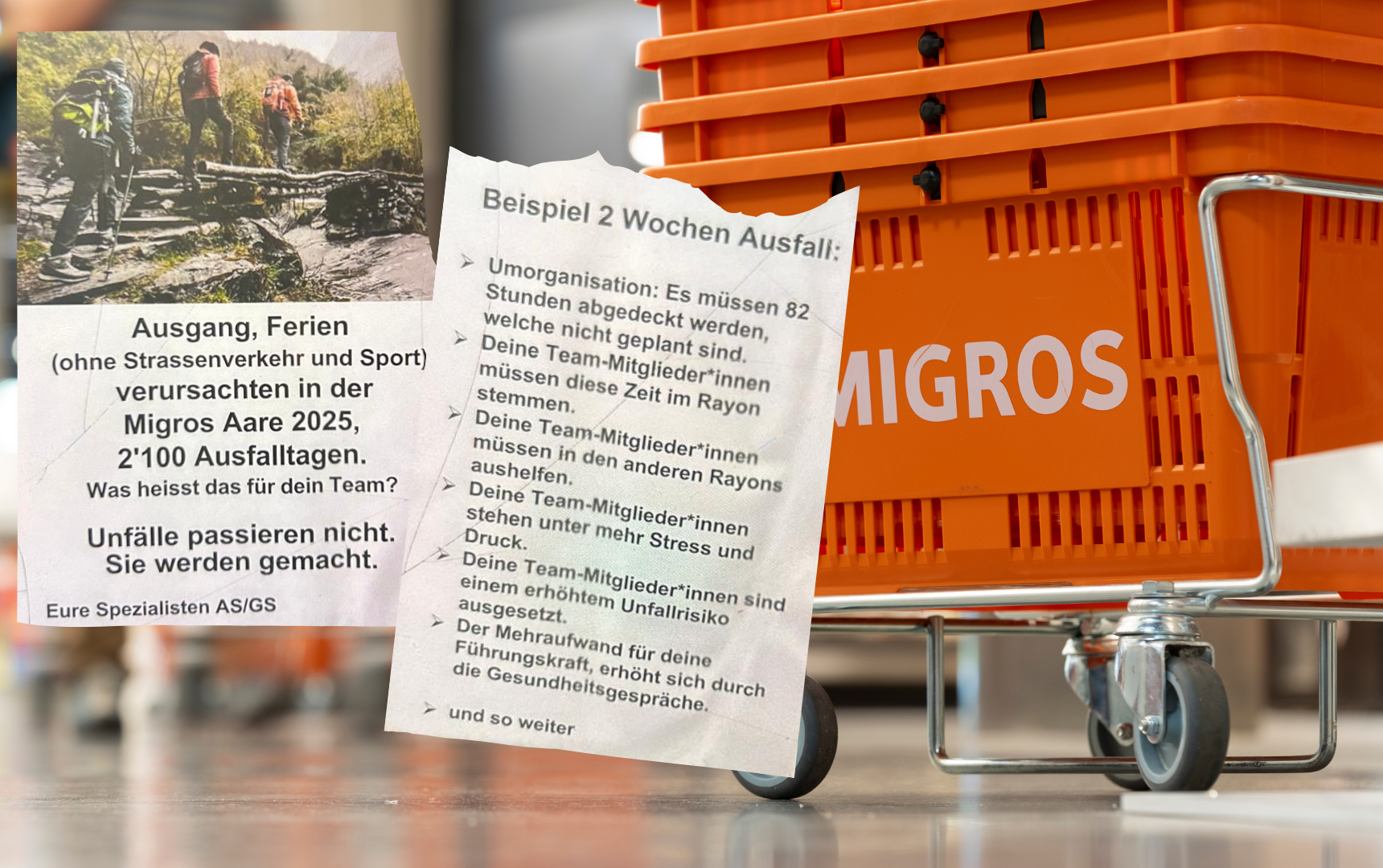

Angeblich zu risikoreichGeht’s noch? Migros rüffelt Mitarbeitende für ihr Freizeitverhalten!

Ein Personalaushang der Migros Aare bringt 8500 Mitarbeitende auf die Palme: Sie hätten ein zu risikoreiches Freizeitverhalten – und seien daher schuld an noch mehr Stress und Unfällen in den...